¿POR QUÉ EL ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS ES CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL?

Por Lady Torrejón, arquitecta urbanista.

Febrero, 2025.

En las grandes ciudades, la idea de «ir a la escuela» puede significar tomar un bus, caminar unas cuadras o incluso conectarse a una clase virtual. Pero en la Amazonía, ese simple acto puede convertirse en una travesía de horas. Para muchos niños y jóvenes, llegar a su centro educativo implica cruzar ríos en pequeñas embarcaciones, caminar largas distancias o atravesar caminos peligrosos e inundados según la temporada.

Puerto Huallana: una paradoja de riqueza y vulnerabilidad

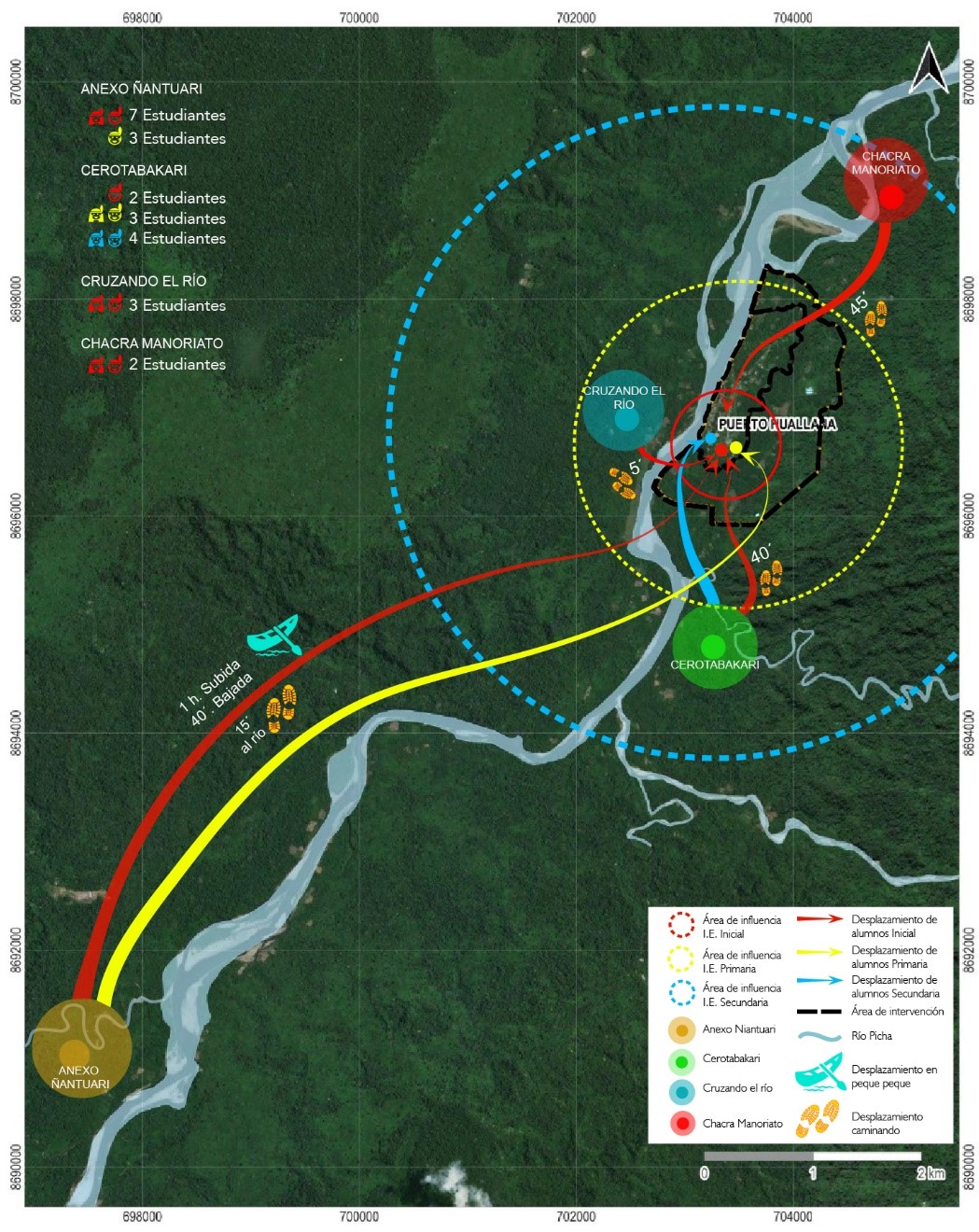

Puerto Huallana, una comunidad indígena ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, es un claro ejemplo de cómo la movilidad impacta el acceso a la educación. Quizás su nombre no sea ampliamente reconocido, pero sí lo es el yacimiento de gas natural más importante del país, que se encuentra en este distrito. Irónicamente, Megantoni es el distrito más rico del Perú en términos de canon gasífero, pero también uno de los más vulnerables.

A pesar de los recursos generados por la actividad extractiva, la comunidad enfrenta serias limitaciones en infraestructura y servicios básicos. En el ámbito educativo, las dificultades de desplazamiento superan ampliamente los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDU), afectando directamente la continuidad escolar de los niños y jóvenes.

El viaje diario hacia la educación

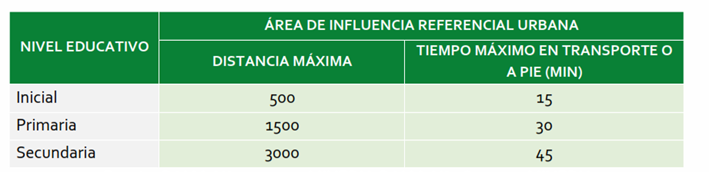

La normativa R.V.M. N° 104-2019-MINEDU establece distancias máximas de desplazamiento para acceder a la educación: 500 metros para nivel inicial, 1,500 metros para primaria y 3,000 metros para secundaria. Sin embargo, en la práctica, estas cifras son ampliamente superadas.

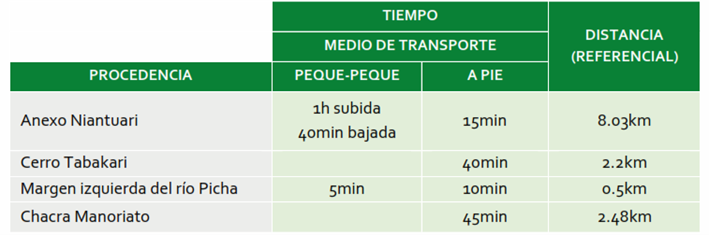

Un niño de cinco años en Niantuari, por ejemplo, enfrenta un recorrido mucho más desafiante. Cada mañana, su familia lo despierta antes del amanecer y debe caminar 15 minutos hasta el embarcadero más cercano. Desde allí, sube a un peque-peque y navega 40 minutos río abajo para llegar a la escuela. La vuelta es aún más difícil: el viaje contra la corriente toma más de una hora, duplicando el tiempo de ida y aumentando el agotamiento del niño.

Tabla 1: Distancia y tiempo de desplazamiento según la normativa

Fuente: Elaboración propia con datos de R.V.M. N° 104-2019-MINEDU y R.V.M. N° 084-2019-MINEDU.

En Cerotabakari, otro grupo de estudiantes vive una situación diferente pero igualmente compleja. Durante la temporada seca, caminan 40 minutos hasta la escuela, un trayecto largo pero transitable. Sin embargo, en los meses de lluvias, el nivel del agua sube y la quebrada se vuelve intransitable, obligándolos a cruzar en peque-peque. Esta variabilidad en las condiciones de movilidad introduce un elemento de incertidumbre que puede afectar la asistencia regular de los niños a la escuela. Estos desplazamientos no solo son largos y agotadores, sino que también ponen en riesgo la continuidad educativa.

Tabla 2: Desplazamientos de los estudiantes en el C.P. Pto. Huallana

Fuente: Elaboración propia con datos del EOU Pto. Huallana (MDM, 2022)

La educación según la edad: una brecha que se amplía

Los desafíos de movilidad afectan de manera distinta a cada nivel educativo, creando barreras que van más allá del simple traslado diario.

En el nivel inicial, los niños de 3 a 5 años deben recorrer largas distancias acompañados por un adulto, lo que implica una reorganización de las rutinas familiares y, en ocasiones, la delegación de responsabilidades en hermanos mayores. En primaria, las dificultades aumentan. Algunos estudiantes enfrentan solos largos trayectos, incluyendo caminatas y cruces fluviales, lo que pone en riesgo su seguridad.

La situación se agrava en secundaria. Muchos asisten a clases en módulos temporales inseguros, lo que limita la calidad educativa y su desarrollo académico. Algunos jóvenes deben migrar solos hacia el centro poblado para continuar sus estudios, exponiéndose a vulnerabilidades como la inseguridad y la falta de apoyo emocional. Esta migración temprana, ante la ausencia de residencias estudiantiles, limita sus oportunidades de desarrollo y los pone en condiciones precarias.

Hacia una planificación territorial con enfoque en movilidad

El caso de Puerto Huallana evidencia cómo la geografía sigue siendo un factor determinante en la educación. No es solo un tema de infraestructura, sino de equidad. La clave está en una planificación territorial entendiendo las particularidades de los asentamientos en la amazonia, que entienda el territorio como un sistema interconectado y adapte las soluciones a su realidad. Algunas estrategias fundamentales podrían ser:

- Transporte fluvial escolar: Si los niños dependen del peque-peque, ¿por qué no garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente? Implementar rutas fluviales escolares reduciría los tiempos de traslado y mejoraría la seguridad.

- Residencias estudiantiles: No se debería abandonar su hogar a los 12 años solo para estudiar. Crear residencias seguras donde los adolescentes puedan vivir y continuar su educación sin riesgos es una necesidad urgente establecida en la normativa pero no aplicada.

- Infraestructura educativa adaptada: No basta con construir escuelas; los materiales constructivos y sus espacios deben estar adaptadas al contexto amazónico, garantizar rutas claras y accesibles asegurando que se pueda llegar de manera segura desde los puntos de embarque fluvial.

Cada kilómetro recorrido por estos estudiantes es un recordatorio de que la educación en la Amazonía sigue siendo un desafío. La movilidad no puede seguir siendo una barrera. Es hora de repensar el acceso a la educación desde una perspectiva territorial y garantizar que ningún niño quede atrás por la geografía en la que nació.